空間を気品ある佇まいに~大阪唐木指物(2)工法

訪問先: 出口唐木工房(東大阪市)さま

訪問日:2024年5月14日

「空間を気品ある佇まいに~大阪唐木指物(1)」の続き

置くだけで空間を上品な佇まいに変える、大阪唐木指物。大阪唐木指物は小物から大型の家具まで様々な製品が作られていますが、基本的な作り方は共通します。

◆唐木指物の製法・工法◆

この記事は、大阪唐木指物協同組合さま提供の記事に、加筆したものです

【1】製材・乾燥

原木を適度の大きさに切断後、桟積み[※1]にして乾燥させます。

通常、5~6年の乾燥が必要です。

※1…木材の乾燥方法の一つ。木材と木材の間に角材を挟んで積み重ねる。

【2】木取り

各部署の所要寸法に小割りします。

機械に通して木材を均等な厚みにしたり、表面を滑らかにしたりする加工も行います。

切り出した木材をローラーに挟んで削り、同じ用途に使う部品を均等な厚みにする。

厚みを揃えたあと、さらにローラーに押し付けて表面のざらつきを取る。

【3】白書

加工の基準となる白書線を引きます。

【4】加工

枘(ホゾ)[※2]、留(とめ)[※3]、丸味[※4]、組手(くみて)作り[※5]、彫刻などの加工を行います。

※2「枘(ホゾ)」…木材と木材を接合するために付ける凹凸。凸型をホゾといい、凹型をホゾ穴という。

※3「留(とめ)」…木材の接合部に木口が見えないよう、斜めに切って組み合わせる方法。枠の角などに用いられる。

※4「丸味」…曲面加工。足や柱に丸みをつける。

※5「組手(くみて)作り」…木材の接合面に互いに組み合う歯状の凹凸をつけて接合する方法。

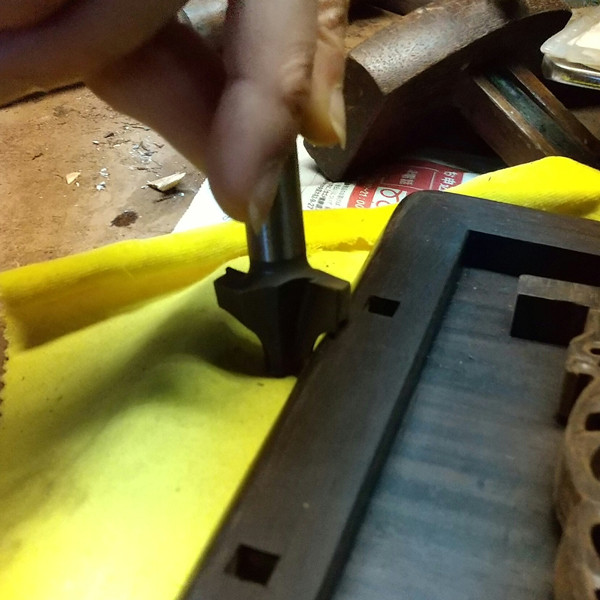

▼※2 枘(ホゾ)

左)ホゾ穴(凹) 右)ホゾ(凸)

※写真は対ではなく、それぞれ別のホゾ・ホゾ穴と組み合わせる

丸みのあるホゾ穴は、ドライバーのような工具を回して作っていく。

▼※3 留(とめ)

必要な角度の定規を使い、ローラーカッターで接合部を斜めに切っていく。

45°の定規を使用して、正方形・長方形用のカットをしているところ。

切断した接合部。左から、67.5°(八角形用)、60°(六角形用)、45°(四角形用)。

▼※4 丸味

天板の縁や角など、各部分に必要な丸みをつける「ルータービット」。

角度により必要なルータービットを選択。

▼彫刻

花台の脚部分の唐草彫刻。

彫刻は近江八景を描いたもの。

複雑な構造と曲線を持つ脚部。

【5】部分組立

各部品を膠で接着し、部分的な組立を行います。

組み立て済みの花台脚部。

一番手前のものは丸味・研磨・漆塗り済み。

【6】研磨

紙やすりや椋の葉、棕櫚(しゅろ)等で磨きます。

紙やすりにかける前に、表面が荒い場合は水をつけて小刀で削り、滑らかにする。

脚部の天板との接合部を金やすりで削る。

金やすりは削れ具合や箇所に応じ太さや粗さを変えていく。

紙やすりの番手(目の粗さ)を変えながら仕上げていく。

削り上がれば水拭きする。

水拭きのあと棕櫚で仕上げ、研磨が完了。

【7】漆入れ

染料、蘇芳、オハグロ等で着色し、天然精製生漆を均等にすりこみます。

天然漆をすり込んだところ。

原木から加工を重ねることで上品な光沢を湛える工芸品へ(左)。

【8】留合わせ

全ての接合部分を仮合わせして確認します。

【9】組立

組立、接着を行います。

【10】仕上げ

接合部分を研磨して滑らかにし、漆のすりこみ等により仕上げます。

完成!

皆さんも、唐木指物の技術を生かした逸品をぜひ生活の中でご体験ください!

▼関連URL

【和遊苑】

唐木指物の技術で作られた逸品はこちら!

【うる伝(いわて漆テック株式会社)】

工芸用本漆はこちら!

★業務用に大量に使用される方は、製造元の「いわて漆テック株式会社」にお問い合わせください。

【和遊苑メディア】

伝統技術を活かした逸品のご紹介、日本文化コラム、季節のレシピはこちら!