空間を気品ある佇まいに~大阪唐木指物(1)

訪問先: 出口唐木工房(東大阪市)さま

訪問日:2024年5月14日

深みのある木肌に、拭き漆の抑えた光沢が気品溢れる座卓や違い棚、床の間の花台。和室を持たない家が増えた近年では、個人の住宅での利用はかつてより少なくなるも、お茶席やお座敷の設え、盆栽の飾り台として欠かせない唐木指物。今回は、60年近く花台を専門に制作されている、東大阪市の出口唐木工房・出口史郎さんにお話を伺いました。

近江八景の彫刻が施された高級花台

◆大阪唐木指物とは◆

「唐木(からき)」とは、主に東南アジアで産出する紫檀、黒檀、花梨、鉄刀木(たがやさん)などの硬質の木材のことです。日本では、木目の美しさと堅牢さが珍重され、桃山時代より茶道、華道、香道の発展とともに茶棚などの調度品として生産が盛んになりました。

釘を一切使用せず、「枘(ほぞ)」と呼ばれる凹凸を組み合わせ、木目に塗布した漆を布で拭き上げる、「拭き漆」の手法で仕上げる工法が特徴です。

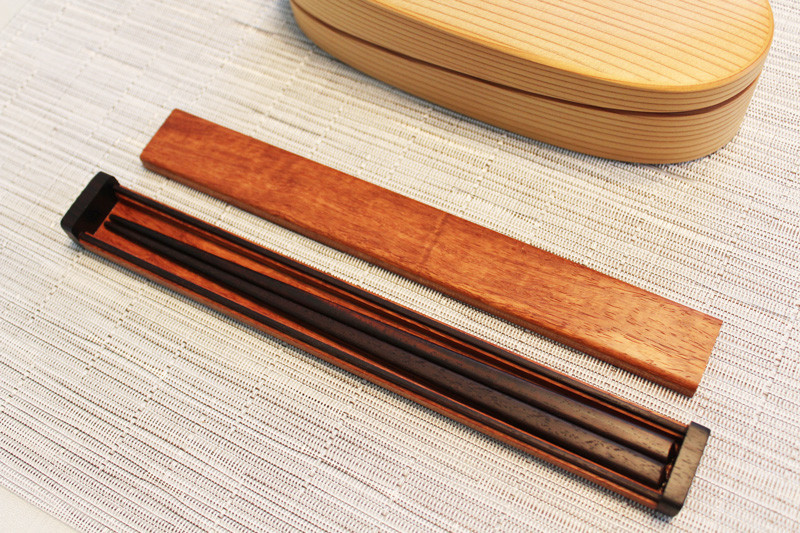

お土産にいただいた唐木指物の技術でつくられた箸箱と箸。

◆職人になったきっかけ~これからの唐木指物◆

― どのようなきっかけで唐木指物の職人になったのですか。

出口さん(以下敬称略):

親父が1920年代頃からこの仕事をしていた唐木職人の2代目で、6人兄弟の末っ子だった自分が1960年代に継ぐことになりました。親父の体が悪くなってきてから継いで欲しいということになり、見習いを始めたのですが、一年ほどで親父が亡くなってしまい、技術をすべて学ぶことができませんでした。19歳頃のことです。それで、当時は近所に唐木の職人がたくさんいたので、わからないことを教えてもらいながら技術を習得していきました。

― その頃(1960年代)はどのくらいの唐木職人がいたのですか。

出口:

唐木の工房が53軒あり、職人は見習いも含めて200人以上いました。今は若手と言われる人が50代で、工房は4軒(※)、人数は6名程度です。

※制作工房内訳:花台2軒、飾り棚2軒。座敷机は現在0軒。

箸箱細部。寸分違わずぴったりと嵌る蓋。

濃い色の素材は紫檀、明るい色は花梨。

開いたときにも美しい仕上がり。見えない部分のデザインにも細かな気配りが。

― 職人の減少の原因は何だと思いますか。

出口:

住宅事情の変化が一番大きいです。最近は家を新築しても和室のない場合が多いし、あっても床の間がなかったり、昔と比べて調度品が置ける広さがなかったりで。90年代に入り、バブル経済が弾けてから高額になりがちな唐木指物は買いにくくなったのもあるでしょう。

また、以前は作っただけ問屋さんが買い取ってくれましたが、問屋さんも廃業が相次ぎ、今では職人が販路を開拓しないといけません。昔のように、手先が器用なだけではだめで、今どきの生活や嗜好に合う商品企画力も必要になります。うちの末の子が継いでもいいよ、と言っていた時期もありましたが、そんなわけで継がせるに至りませんでした。

◆販売と制作◆

― 現在は、どのように販売していますか。

出口:

関東では年に2回、11月と2月に、上野で行われる東京グリーンクラブ 盆栽市に来ています。関西では、1月と11月に、 京都勧業会館(みやこめっせ)で販売しています。特注での制作も請けていますよ。

― どのような商品を作っているのですか。

出口:

主に盆栽や花器などを置く花台を作っています。唐木職人は、自分のように花台を専門に作る職人、茶棚や座卓などの家具を作る職人など、それぞれに専門があります。

― 花台は少しのガタつきも許されないですし、長方形、八角形などさまざまな形があるので正確に作るのは大変な技だと思います。

出口:

道具を使ってやるので、慣れの問題ですよ(※このあと、工程の一部を工房で見せていただきました)。

花台の形に合わせて接合部に角度をつける。左から、67.5°(八角形用)、60°(六角形用)、45°(四角形用)。

六角形の花台。

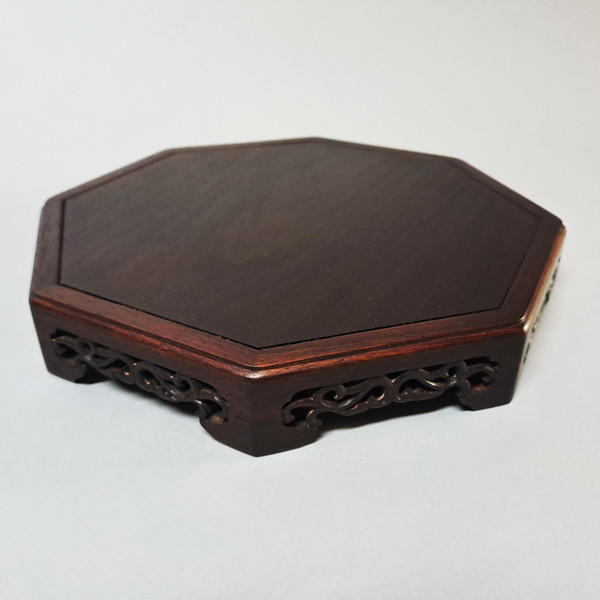

八角形の花台。

― 出口さんにとって、「伝統」とは何ですか。

出口:

これまで受け継がれてきたものを、大切に守っていくことかな。近年は唐木指物に使われる木材の輸入に制限がかかり、材料の調達も難しくなりつつあるが、代替の木材を考えなければならないほど需要があるなら、それはそれでうれしい悲鳴かな(笑)。

▼訪問を終えて

今回、ドイツから来た研究者と一緒に訪問し、奥さまの手作りの夕食もご馳走になりながら色々なお話を伺いました。ドイツでは、伝統的な技術を保存・継承する制度はなく、昔から作られている家具などの木工品も現代的な製法・工法で作られているとのことでした。そこで、「手作りの木工品の価値と意味」を考察すべく日本で研究しているとのことでした。

奥さまが史郎さんの制作する花台について、「それ自体は主張しないけれど、花台にものを置くことで置かれたものと花台の両方が引き立て合い、とても美しい」とおっしゃっていたのが印象的でした。

置くものの美しさを引き立てるとともに、空間を上品な佇まいに変える力を持つ唐木指物。装飾としてだけでなく、何代にも渡って利用できるその堅牢さと実用性を、ぜひご自宅でも体感いただきたいと思います。

★空間を気品ある佇まいに~大阪唐木指物(2)工法に続く

▼関連URL

【和遊苑】

唐木指物の技術で作られた逸品はこちら!

【うる伝(いわて漆テック株式会社)】

工芸用本漆はこちら!

★業務用に大量に使用される方は、製造元の「いわて漆テック株式会社」にお問い合わせください。

【和遊苑メディア】

伝統技術を活かした逸品のご紹介、日本文化コラム、季節のレシピはこちら!