総数:401件

総数:401件

- 北海道 (3)

- 青森県 (10)

- 岩手県 (6)

- 宮城県 (7)

- 秋田県 (9)

- 山形県 (11)

- 福島県 (13)

- 茨城県 (6)

- 栃木県 (8)

- 群馬県 (6)

- 埼玉県 (11)

- 千葉県 (6)

- 東京都 (14)

- 神奈川県 (5)

- 新潟県 (10)

- 富山県 (10)

- 石川県 (12)

- 福井県 (12)

- 山梨県 (7)

- 長野県 (7)

- 岐阜県 (10)

- 静岡県 (9)

- 愛知県 (14)

- 三重県 (14)

- 滋賀県 (9)

- 京都府 (17)

- 大阪府 (10)

- 兵庫県 (11)

- 奈良県 (8)

- 和歌山県 (6)

- 鳥取県 (6)

- 島根県 (11)

- 岡山県 (6)

- 広島県 (8)

- 山口県 (5)

- 徳島県 (4)

- 香川県 (7)

- 愛媛県 (9)

- 高知県 (5)

- 福岡県 (12)

- 佐賀県 (7)

- 長崎県 (6)

- 熊本県 (9)

- 大分県 (2)

- 宮崎県 (8)

- 鹿児島県 (7)

- 沖縄県 (8)

|

主要製造地域:広島県 |

《特徴》

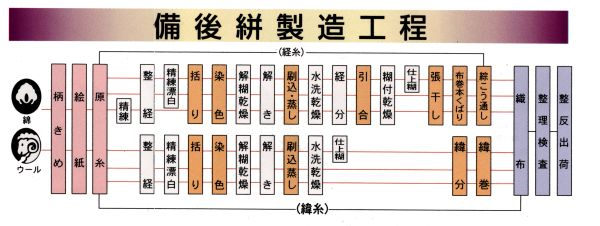

《特徴》備後絣は伊予絣、久留米絣と並ぶ日本三大絣のひとつです。戦後、備後絣は年間300万反も生産され全国一の絣の生産量を誇り、女性の作業着として日本国中に流通しました。

江戸時代末期、現在の福山市芦田町に住んでいた富田久三郎が手挽糸で縞木綿の製造を始めましたが、まもなく絹織りの方法を綿布に応用して「浮織」を作りました。浮織を完成した久三郎は絹織物の「きし島」という浅黄絣の製品を見て初めて見る絣の美しさに魅了され、絣の研究を重ね、苦心の末、井桁絣に仕組み、織り上げました。

[広島県指定伝統的工芸品]

提供:備後絣協同組合様