総数:401件

総数:401件

- 北海道 (3)

- 青森県 (10)

- 岩手県 (6)

- 宮城県 (7)

- 秋田県 (9)

- 山形県 (11)

- 福島県 (13)

- 茨城県 (6)

- 栃木県 (8)

- 群馬県 (6)

- 埼玉県 (11)

- 千葉県 (6)

- 東京都 (14)

- 神奈川県 (5)

- 新潟県 (10)

- 富山県 (10)

- 石川県 (12)

- 福井県 (12)

- 山梨県 (7)

- 長野県 (7)

- 岐阜県 (10)

- 静岡県 (9)

- 愛知県 (14)

- 三重県 (14)

- 滋賀県 (9)

- 京都府 (17)

- 大阪府 (10)

- 兵庫県 (11)

- 奈良県 (8)

- 和歌山県 (6)

- 鳥取県 (6)

- 島根県 (11)

- 岡山県 (6)

- 広島県 (8)

- 山口県 (5)

- 徳島県 (4)

- 香川県 (7)

- 愛媛県 (9)

- 高知県 (5)

- 福岡県 (12)

- 佐賀県 (7)

- 長崎県 (6)

- 熊本県 (9)

- 大分県 (2)

- 宮崎県 (8)

- 鹿児島県 (7)

- 沖縄県 (8)

|

主要製造地域:青森県 |

《特徴》

《特徴》津軽塗は弘前を中心に、津軽地方で作られてきた我が国最北端の伝統漆器です。江戸中期に発達した鞘塗に含まれる変塗の一種で、丈夫さと、多彩な技法が特色です。

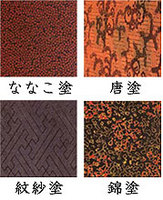

◆津軽塗の伝統的な技法

■ななこ塗

菜種で漆の小さな輪紋を作り、その上に色漆を塗り込み、輪紋を研ぎ出した小紋風の粋なパターン

■錦塗

ななこ塗の地に、古典的な唐草や紗綾型模様を書き込んだ華やかで、風格ある図柄

■紋紗塗

黒漆で模様を描き、全面に炭粉を蒔いてから研ぎ、つや消しの黒地に漆黒の模様を浮き出した渋くてモダンな肌合

■唐塗

穴の開いたへらで、漆の斑点模様をつけ、色漆を塗り重ね、その色漆の層を研ぎ出した色彩豊かな抽象紋様

[ 国指定伝統的工芸品(経済産業大臣指定) ]

提供:青森県漆器協同組合連合会

| 素材 | 木・漆 |

|---|---|

| 製法・工法 | ■布着(ぬのきせ)

漆の糊で布を貼り、木地を補強する。 ■仕掛(しかけ) 唐塗のもとになる漆の斑点模様をつける。 ■研出(とぎだし) 砥石で、塗り重ねた色漆の模様を研ぎ出す。 ■仕上げつや 仕上げの艶は、タンポで丹念に磨き上げる。 |

| 歴史 | 津軽塗の始まりは、元禄年間(1600年代末~1700年初頭)にさかのぼり、津軽4代藩主信政(1656~1710)の時代に召し抱えられた塗師池田源兵衛が創始者と伝えられています。

津軽塗が産業としての形を整えたのは、明治初頭で、藩政下の一世紀半にわたって積み重ねられた伝統技術を土台に、一種の授産事業として産業化の糸口が開かれました。その後も各時代の好みに応じながら、多くの工人達が創意工夫をこらし、技術をみがき、多種多様な今日の津軽塗を築き上げてきました。 |

| 関連URL | http://www.tsugarunuri.org/ |

◆展示場所

津軽塗団地協同組合会館

青森県弘前市神田2-3-10

TEL:0172-33-1188/FAX:0172-33-1189

みちのく夢プラザ

福岡県福岡市中央区天神2-8-34 住友生命福岡ビル1F

TEL:092-736-1122/FAX:092-716-2037