総数:401件

- 工芸用具・材料 (1)

- 石工品・貴石細工 (9)

- その他繊維製品 (7)

- 金工品 (21)

- 文具 (14)

- 染色品 (20)

- 漆器 (32)

- 木工品 (44)

- その他工芸品 (76)

- 江戸切子

- 尾張七宝

- 加賀水引細工

- 伊賀組紐

- 播州毛鉤

- 丸亀うちわ

- 甲州手彫印章

- 天童将棋駒

- 房州うちわ

- 姫革細工

- 長崎べっ甲

- 福山琴

- 伊予水引

- 京扇子

- 京うちわ

- 甲州印伝

- 江戸木版画

- 日向はまぐり碁石

- 八女提灯

- 堺五月鯉幟

- 肥前びーどろ

- 矢野かもじ

- きみがらスリッパ

- 三本木ばおり

- 甲州鬼面瓦

- 京くみひも

- 上越クリスタル

- 江戸組紐

- 手描き鯉のぼり

- 和ろうそく

- 菊間瓦

- 大阪三味線

- 京版画

- 草木染手組組紐

- 淀江傘

- のぼり猿

- 油団

- 日永うちわ

- 焼津弓道具

- 日向剣道防具

- 金沢箔

- 結納飾

- 水引工芸

- つる細工

- 日光下駄

- 春日部押絵羽子板

- 津軽凧

- 津軽びいどろ

- 那須の篠工芸

- 琉球ガラス

- 江戸硝子

- 江戸風鈴

- 越谷甲冑

- 伊勢の根付

- 掛川(かけがわ)織

- 見島鬼揚子(おにようず)

- 撫川うちわ

- 棕櫚箒

- 大社の祝凧

- 石見神楽面

- 奈良団扇

- 大門のしめ縄

- 浮世絵手摺木版画

- 越前和蠟燭

- 奈良表具

- 火縄

- 大曲の花火

- 蜻蛉玉

- お六櫛

- 越中福岡の菅笠

- いぶし鬼瓦

- 江戸べっ甲

- 越前水引工芸

- 山鹿灯籠

- 姫てまり

- 三線

- 織物 (50)

- 人形 (29)

- 仏壇・仏具 (12)

- 和紙 (28)

- 竹工品 (10)

- 陶磁器 (48)

総数:401件

- 北海道 (3)

- 青森県 (10)

- 岩手県 (6)

- 宮城県 (7)

- 秋田県 (9)

- 山形県 (11)

- 福島県 (13)

- 茨城県 (6)

- 栃木県 (8)

- 群馬県 (6)

- 埼玉県 (11)

- 千葉県 (6)

- 東京都 (14)

- 神奈川県 (5)

- 新潟県 (10)

- 富山県 (10)

- 石川県 (12)

- 福井県 (12)

- 山梨県 (7)

- 長野県 (7)

- 岐阜県 (10)

- 静岡県 (9)

- 愛知県 (14)

- 三重県 (14)

- 滋賀県 (9)

- 京都府 (17)

- 大阪府 (10)

- 兵庫県 (11)

- 奈良県 (8)

- 和歌山県 (6)

- 鳥取県 (6)

- 島根県 (11)

- 岡山県 (6)

- 広島県 (8)

- 山口県 (5)

- 徳島県 (4)

- 香川県 (7)

- 愛媛県 (9)

- 高知県 (5)

- 福岡県 (12)

- 佐賀県 (7)

- 長崎県 (6)

- 熊本県 (9)

- 大分県 (2)

- 宮崎県 (8)

- 鹿児島県 (7)

- 沖縄県 (8)

|

主要製造地域:石川県 |

《特徴》

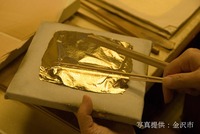

《特徴》金閣寺、日光東照宮をはじめ、漆工芸、仏壇仏具や織物など、さまざまな分野で美しい輝きを創造する金沢箔。金箔の全国生産の100%を金沢箔が占めています。

しなやかで美しい光を放つ金沢の金箔は、美術工芸品などにも生かされ、加賀百万石の文化を支えてきました。

透かすと向こう側が見えるほど、一万分の1ミリの薄さになっても、金の輝きを失うことなく、均一の薄さ。製箔は金をただ叩いて延ばす単純な作業ではなく、それぞれの工程で熟練した高度な技を必要とされます。

昭和52年には、わが国の伝統的工芸品産業の用具材料部門において、初の通商産業大臣指定を受けました。2020年には、金沢市で生産される「縁付金箔」を含む伝統技術が国連教育文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録されました。

現在では仏具や美術工芸品などのほかに、インテリア用品・食品など金沢箔の用途はさらに広がっています。

[ 国指定伝統的工芸品(経済産業大臣指定) ]

提供 : 石川県箔商工業協同組合 様

| 素材 | 純金、純銀、純銅 |

|---|---|

| 製法・工法 | 【1】 金合わせ

溶解炉で純金と純銀、純銅の合金をつくり、流し型に流して成型します。 【2】 延べ金 成型された金合金をロール圧延機にて、約100分の5~6mmの厚さまで圧延します。 【3】 コッペの引入れ 圧延された延金を、約6cm角裁断し、澄打紙に1枚ずつ挟み、袋革で包み、澄打機で打延ばします。 【4】 渡し仕事 次第に大きな澄打紙に移し変え(5回)、約21cm角、厚さ1,000分の1~2mmまで打ち延ばします。 【5】 澄切り 仕上がり澄を、約11もしくは12の小片に切り、仕込み終わった箔打紙に挟み、1,800枚を袋革に包み、パックを作ります。 【6】 打ち前(箔打ち) 袋革に包まれたパックを箔打機にて3分間打ち、15分間熱を冷ます作業を数十回繰り返して、厚さ10,000分の1まで打延ばします。 【7】 箔移し 打ち上がり箔を革板の上で、竹枠にて規格サイズに一枚一枚裁断し、間紙に挟んで箔が仕上がります。 【8】 箔押し 素材の各部分に、漆などの接着剤で一枚一枚丁寧に箔を貼り、華麗な箔製品に仕上げます。 |

| 歴史 | 金沢における箔打ちは、加賀藩祖・前田利家が文禄2年(1593)豊臣秀吉の朝鮮出兵に従って滞在していた肥前名護屋(現在の佐賀県)の陣中から、七尾で金箔を、金沢で銀箔を打つように命じたことから、16世紀末には行われていたことが明らかになっています。

以来、加賀藩の産業振興策としての美術工芸推励策に培われ、また、蓮如上人による浄土真宗の信仰の興隆による寺院の建立や、仏壇、仏具の必需性に育まれたことや、金沢が箔の製造に適した気候、気温であり、良い水質に恵まれているという風土的要因が、金沢箔産地を形成していきました。 |

◆展示場所

石川県箔商工業協同組合会館

〒920-3122 石川県金沢市福久町ロ172

TEL : 076‐257-5572 / FAX : 076‐257-5583

開館時間 : 9:00~16:30

閉館日 : 土曜、日曜、祝日、盆休、年末年始(12/28~1/4)