総数:401件

総数:401件

- 北海道 (3)

- 青森県 (10)

- 岩手県 (6)

- 宮城県 (7)

- 秋田県 (9)

- 山形県 (11)

- 福島県 (13)

- 茨城県 (6)

- 栃木県 (8)

- 群馬県 (6)

- 埼玉県 (11)

- 千葉県 (6)

- 東京都 (14)

- 神奈川県 (5)

- 新潟県 (10)

- 富山県 (10)

- 石川県 (12)

- 福井県 (12)

- 山梨県 (7)

- 長野県 (7)

- 岐阜県 (10)

- 静岡県 (9)

- 愛知県 (14)

- 三重県 (14)

- 滋賀県 (9)

- 京都府 (17)

- 大阪府 (10)

- 兵庫県 (11)

- 奈良県 (8)

- 和歌山県 (6)

- 鳥取県 (6)

- 島根県 (11)

- 岡山県 (6)

- 広島県 (8)

- 山口県 (5)

- 徳島県 (4)

- 香川県 (7)

- 愛媛県 (9)

- 高知県 (5)

- 福岡県 (12)

- 佐賀県 (7)

- 長崎県 (6)

- 熊本県 (9)

- 大分県 (2)

- 宮崎県 (8)

- 鹿児島県 (7)

- 沖縄県 (8)

|

主要製造地域:広島県 |

《特徴》

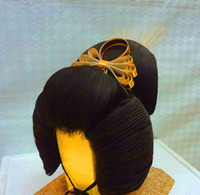

《特徴》矢野町といえば、髢(かもじ)と言われるほど、その名は広く全国に知られていました。元来 髢とは婦人のそえ毛のことですが、広い意味ではかつらもこれに含まれます。

矢野町で髢づくりが盛んだったのは、油抜きに必要なひげ土と呼ばれる粘土が町内でとれることや、谷あいから流れ出た豊富な水が町内を流れ、髢洗いに適していたことなどが挙げられます。

髢産業の最盛期は大正時代の終り頃で、全国生産の70%を占め、町内に髢市場も開設されて、全住民の80%が髢づくりに関係していたといわれています。

[広島県指定伝統的工芸品]

提供 : 公益財団法人 広島市文化財団 矢野公民館 様

| 素材 | 玉毛・油抜きに使うひげ土など |

|---|---|

| 製法・工法 | 【1】 玉毛の油抜き

玉毛(からまったり、もつれたりしている毛)の油やほこりなどを落とすため、カマに水を入れ、粘土(ひげ土)を加えたものに玉毛を入れ蒸します。その後は、まだ熱いうちにカマの中の粘土を玉毛とさらになじませるためヌキイタでたたき、粘土に油やほこりなどを吸い取らせます。 【2】 解きそろえ 油抜きした玉毛を日に干し、乾燥させ解きほぐし毛の長さをそろえます。 【3】 角沙仕上げ 解きそろえのすんだ玉毛を、さらにカネグシとアラメと呼ばれる木櫛を使ってとかし、すきそろえます。 こうしてできあがった毛を、片手で握れるぐらいの太さにまとめたものを「角沙」といいます。 【4】 染色 角沙を美しい黒髪に染めあげるために、カマに水を入れ、昔はハゼの葉や実と一緒に、のちにはヘマチン・ロフンドと呼ばれる化学染料を加えて3~5時間煮込んで染色します。 【5】 色止め、光沢つけ 染めた角沙の色落ちがしないように、ローハ(成分は硫酸鉄)と呼ばれる薬品を加えて、カマで煮てそのまま一晩つけておき、そのあと流水で水洗いをします。光沢(つや)をつけるため、さらにカセイソーダを加えてカマで煮込みます。 【6】 抜き地 染色のすんだ角沙をハコグシを使ってすき通し、同じ長さの毛にそろえ床に並べます。この時に長さをそろえるためにスンイタを使います。分けられた毛は片手で握れるぐらいの太さの束にされて「抜き地」となります。この「抜き地」を使っていろいろなかもじ製品はつくられます。 |

| 歴史 | 髢というのは、女性が自分の髪で日本髪を結うときに、髪型をととのえるために、中に入れこんだり、添えたりするものをいいます。

髢づくりは、今からおよそ350年ほど前の江戸時代の初頭、寛永年間に矢野の大官田吉兵衛が始めたと伝えられています。 明治時代の終わりから昭和の始めにかけてが最も盛んであり、昭和2年には町内に430軒、1,386人の人が髢づくりを行っていたといわれています。 現在、矢野地域では髢(かもじ)は生産されていません。 |

◆展示場所

矢野公民館

〒736-0085 広島市安芸区矢野西五丁目24‐2

電話&FAX : 082-888-0044

開館時間 : 8:30~22:00

入場 : 無料

休館日 : 火曜、祝日法に規定された休日(火曜に当たるときは、その直後の休日でない日)、平和記念日(8月6日)、12月29日~1月3日