総数:401件

総数:401件

- 北海道 (3)

- 青森県 (10)

- 岩手県 (6)

- 宮城県 (7)

- 秋田県 (9)

- 山形県 (11)

- 福島県 (13)

- 茨城県 (6)

- 栃木県 (8)

- 群馬県 (6)

- 埼玉県 (11)

- 千葉県 (6)

- 東京都 (14)

- 神奈川県 (5)

- 新潟県 (10)

- 富山県 (10)

- 石川県 (12)

- 福井県 (12)

- 山梨県 (7)

- 長野県 (7)

- 岐阜県 (10)

- 静岡県 (9)

- 愛知県 (14)

- 三重県 (14)

- 滋賀県 (9)

- 京都府 (17)

- 大阪府 (10)

- 兵庫県 (11)

- 奈良県 (8)

- 和歌山県 (6)

- 鳥取県 (6)

- 島根県 (11)

- 岡山県 (6)

- 広島県 (8)

- 山口県 (5)

- 徳島県 (4)

- 香川県 (7)

- 愛媛県 (9)

- 高知県 (5)

- 福岡県 (12)

- 佐賀県 (7)

- 長崎県 (6)

- 熊本県 (9)

- 大分県 (2)

- 宮崎県 (8)

- 鹿児島県 (7)

- 沖縄県 (8)

|

主要製造地域:福岡県 |

《特徴》

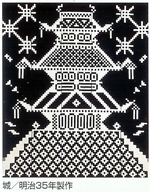

《特徴》久留米絣は、我が国の木綿絣の中でも渋くて強く、すばらしい風格をもち、最高の技術をもっています。

絣は、小柄から中柄・大柄・絣絵まで豊富な表現方法があります。

久留米絣は、純正の藍で30回以上染めるので、洗っても絣の白と紺が一段と冴え、手織りによる素朴な味わいと藍の香は、広く愛されるところです。

[ 国指定伝統的工芸品(経済産業大臣指定) ]

提供:財団法人久留米地域地場産業振興センター

画像提供:久留米絣協同組合

| 素材 | 綿糸 |

|---|---|

| 製法・工法 | ①絵糸書き

緯糸(よこいと)を括る基礎の糸になるもので、下絵を絵台にのせ、絵台の幅の筬羽(おさば)に種糸をはり、一つの模様を下絵にしたがって緯糸の絣になる部分に墨付けをして絵糸をつくる。 ②手括り 経糸(たていと)は長く張り、絣の部分に前もって作った経尺(たてしゃく)に合わせて糸の束を「粗苧」(あらそう)で強く括る。緯糸は、絵糸書きでできた種糸により経糸同様に括る。この括る技術は、染めるときに解けないように、また染色後に解きやすいように括ることが重要である。 ③藍染 絣括りの終わった糸を、染斑(そめむら)を防ぐために充分水に浸し染色にかかる。糸かせを、藍甕(あいがめ)に浸け濃度の低い下藍から順に濃度の高い中藍、上藍へ浸しては絞り窪みでたたき、これを30数回繰り返して染め上げる。窪みでたたくのは、括り際がよく染まるように糸を膨らまし、空気に触れさせ、藍の酸化によって染色を助けるためである。 ④管巻 緯取枠(ぬきとりわく)から杼(ひ)にいれる杼管(ひくだ)に糸を取る作業で、木綿車をまわして1本ずつ巻き取る。 ⑤手織 織機(おりばた)は投杼機(なげひばた)で、経糸の開口(かいこう)を足踏みにより行い、綜絖(そうこう)を開口させ、杼管(ひくだ)に巻いた緯糸の杼を通し、経糸の柄模様に緯糸を合わせ、筬(おさ)を手前に強く打ち込みをし、丹念に織っていく。 |

| 歴史 | 久留米絣は江戸時代の終わりの今から約200年前、井上伝という人が12?13歳の頃、古着の色あせたところに白い斑点ができているところを見て古着を解き、これをヒントに白糸を手括り、藍で染め、飛白模様織物を作る方法を発明しました。

その後、織機の改良で「からくり儀右衛門」こと田中久重の協力や多くの人たちの創意工夫によって、今日の久留米絣が出来るようになりました。 久留米を中心とした筑後地方ではほとんどの農家の副業として織られ、明治以降は、庶民の衣服として全国に知れわたり愛用されました。 紺絣の強さ、渋い味わいと素朴な美しさは、今日もなお愛されています。 久留米絣の長い伝統は、激しい染織界の変遷のなかにも依然として維持され、豊かな地方的特色をもち、我が国の染織史上、重要な地位を占めています。 |

| 関連URL | http://www.jibasankurume.jp/ |

◆展示場所

久留米絣資料館

〒839-0809 福岡県久留米市東合川5丁目8番5号

TEL0942-44-3700 FAX0942-43-1020

財団法人久留米地域地場産業振興センター