総数:127件

- 郷土芸能・民俗芸能 (55)

- 剣舞

- 吉和太鼓踊り

- 西馬音内盆踊り

- チャンチャコ踊り

- ちんどん屋

- 稲荷神社獅子舞

- 幸若舞

- 鬼来迎

- 寒水の掛踊

- 塩原の大山供養田植

- 綾子踊

- 天津司舞

- 無生野の大念仏

- 周防猿まわし

- 奥能登のあえのこと

- 能登のアマメハギ

- 能生白山神社舞楽

- 壬生の花田植

- 熊襲踊り

- アイヌ古式舞踊

- 麒麟獅子舞

- 鹿嶋神社稚児舞

- 諏訪神社獅子舞

- 大日堂舞楽

- 養父のネッテイ相撲

- 三河万歳

- 大宮踊

- 綾渡の夜念仏と盆踊

- 荒踊(三ヶ所神社例大祭)

- 郡上踊

- 江差追分

- 鶴崎踊

- 題目立

- はなとりおどり(増田地区)

- 真家みたまおどり

- 龍ケ崎の撞舞

- 泣き相撲

- 乙父のおひながゆ

- 青海の竹のからかい

- 竹富島の種子取祭

- おどり花見

- 加賀万歳

- 八戸えんぶり

- 白石踊(しらいしおどり)

- 唐戸山神事相撲 (からとやましんじずもう)

- 安芸のはやし田 (新庄のはやし田)

- 尾張の虫送り(祖父江の虫送り)

- 川俣の元服式

- 滝宮の念仏踊

- 西祖谷の神代踊

- 新野の盆踊り

- 和合の念仏踊り

- 花園の御田舞

- 花園の仏の舞

- 朝日豊年太鼓踊

- 祭り (33)

- 能・狂言 (2)

- 民俗技術 (4)

- 文楽(人形浄瑠璃)・人形芝居 (9)

- 神話・民話 (2)

- 暦 (1)

- 神事・儀式 (9)

- 歌舞伎 (4)

- 神楽 (7)

|

|

《特徴》

《特徴》毎年8月16日~18日

午後7時~午後11時(踊りは午後7時30分より)、ただし18日は午後11時30分まで

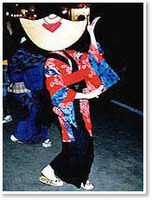

西馬音内盆踊りの起源・沿革については記録されたものが全くないため、すべて言い伝えによるものです。

正応年間(1288~93)に源親という修行僧が蔵王権現(現在の西馬音内御嶽神社)を勧請し、ここの境内で豊年祈願として踊らせたものという説があります。これが、慶長6年(1601)西馬音内城主小野寺茂道一族が滅び、土着した遺臣たちが主君をしのび、旧盆の16日~20日までの5日間、宝泉寺(西馬音内寺町)境内で行われた亡者踊りと合流したという説があります。

そして天明年間(1781~1789)に現在の本町通りに移り、現在まで継承されてきたものと伝えられ、 昭和56年1月21日、国の重要無形民俗文化財に指定されました。

にぎやかで勇ましい野生的なお囃子と、優雅で流れるような上方風の美しい踊りの不思議な調和が、西馬音内盆踊りの特長です。

踊りは、ゆるやかで流れるような動きに、しなやかな手振りと反り返る指先、地面をするように運ぶ足さばきが加わり、幻想的で洗練された美しさを持っています。

踊りには、「音頭」と「がんけ」の2種類があり、がんけは、月光の夜を飛ぶ雁の姿を踊りから連想した「雁形」、仏教伝来の「勧化」、現世の悲運を悼み、来世の幸運を願う「願生化生の踊り」がつまって「願化踊り」と呼ばれたとの諸説があります。がんけの歌詞、節回しには哀調が漂い、本来娯楽の踊りでなかったことを物語っています。

踊りの中の黒い覆面「ひこさ頭巾」は、亡者を連想させ、幻想的な感じを与えます。

秋田県由利地方の「はなふくべ」や山形庄内地方の「はんこたんな」と関連があるとか、歌舞伎の黒子からヒントを得たとかの諸説がありますが、はっきりした由来は分かっていません。いずれ、亡者踊りといわれた雰囲気をかもし出しています。

提供:羽後町企画商工課 観光担当

| 所在地 | 秋田県雄勝郡羽後町 |

|---|---|

| 展示場&開催場所 | 本町通り |

| 問い合わせ先 | 羽後町企画商工課 観光担当 TEL:0183-62-2111 |

| アクセス | 湯沢・横手自動車道の湯沢インターから15分 |

| 観るポイント | 「西馬音内盆踊り」の踊り手、お囃子が、自ら盆踊りに陶酔した時が、一番輝いて見えるときです。ですから一番よい「西馬音内盆踊り」を楽しむには、乱暴なフラッシュ撮影、唄や演奏、踊りを乱す大声はもちろん、踊りの輪の中の通行せず、「西馬音内盆踊り」にふさわしい雰囲気をみんなで作り出すようご協力ください。 |

| URL | http://www.town.ugo.lg.jp/index.html |